台灣的內地埔里有個基督教設立的青少年綜合服務中心,多年接受各地地方法院委託,收容保護管束的青少年,將「非行少年」轉變為「飛行少年」,頗具成效,在全台灣相似機構中顯得突出。許多少年法庭的法官經驗到將這些需要管束的青少年送到該中心之後,下一回遇到這些青少年的場合,並不是因犯案又進法院,而是在聖誕節期間,由教會牧師訓練帶領,參加管樂隊巡迴報佳音的場合,甚至是幾年之後,少年人成長找到工作,回頭向法官道謝。因此,於公於私,各地少年法庭、甚至遠從金門將少年送交這個機構。然而,法官認證的績優單位,卻因政治紛擾被當地政府社會局評鑑為「不合格」,後來一連串波折,該中心決定關閉。在這過程中,有少年法院法官感嘆「不知道可以把還有救的孩子送到哪裡去?」這實在令人不勝噓唏。

在一般社會生活中,受法院管束的青少年或多或少會被看作是「污染源」,將之貼標籤、污名化,社會大眾唯恐「被他們帶壞」,因此,不少人會下意識地「保持距離,以策安全」。然而,疏離其實是一種排擠與歧視,所透露出來的信息,無非是持異樣眼光者自身的道德優越感,以及對於「異類」的無知和恐懼。社會大眾如此對待邊緣人,正好將他們推向更糟的境地。

我們可以想想鄭捷的例子。那一年還是年輕大學生的鄭捷在臺北捷運上隨機殺人,造成多人死傷的慘劇,震驚全台灣。大眾不解的是,當事人出身於富裕家庭,父母的政經關係良好,怎會做出令人髮指的惡行。究竟是行兇者個人本性的因素、個人的挫折感、長期沉迷於暴力電玩遊戲的影響、家庭教育失敗、教育系統的失能、同儕支持不足,還是其他社會結構性原因導致此人犯下這次暴行?大眾或許因鄭捷迅速審判與槍決而漸漸淡忘了這個事件。然而,鄭捷是特例嗎?那個年少時笑容燦爛的鄭捷,何以成為兇殘殺人者,這謎團因槍決之後也永遠無解。但是,對於行兇當事人要如何矯正,以及如何從根本性的措施,以預防另一個鄭捷產生,更有待政府與民間更多努力。

俗話說冰凍三尺非一日之寒,人性也是是如此。說起來人的品格的形成,是由個人先天的本性與後天的社會影響,這二項動力因子長期互動的結果。人的本性有光明面、也有陰暗面,可說是既善又惡、惡中有善、善念中又隱藏著惡意,處在或佔優勢、或處劣勢,卻不斷變動的社會情境中,每日經歷無數次有意無意的抉擇與行動,善心會被培養,惡念也可能被激發,一個人的品性就在此互動過程中逐漸潛移默化而穩定成型,所以是一個社會建構的產物。從這樣的觀點來看,只要在一個合適的環境中,假以時日,人人都有可能是另一個鄭捷。大惡,是從隨手塗鴉、順手牽羊這樣的小惡逐漸累積而來的。正如名導演李安在〈臥虎藏龍〉影片中所探討與傳達的,「人人心中都有一個玉嬌龍」。

更有甚者,沒人是孤島,在社會中的每一個人都彼此緊密相關、互相影響,都是這個社會結構的一分子,也就是說,每個人都是這個罪惡的共犯結構的一部分,我們每一個人其實都直接或間接(無論多遙遠)都參與了塑造鄭捷成為鄭捷。法律不會追究,但在道德上有責。

目前台灣的社會結構,家庭系統與學校制度的破網,得由社工系統彌補,若是這個系統失效,最後就由獄政系統承接。一個人一旦進了這獄政系統,要再矯正就更困難了。所以,惡的矯正,需要從個人內心到社會結構、涉及人生多向度的整體改造,這是一個長期的建構工程。在社會改造的工程上,教會或許自覺力量微薄,但小善即便渺小,亦能發揮潛移默化的正向功能。如同捷運隨機殺人事件發生的第二天,鄭捷就讀的東海大學的校牧室發給東海師生一封的內部信函中所說:「一夜之間我們都發現了在東海的每一個人,無論憂喜勝敗,都是我們的家人,我們愛著他們,卻也不夠愛他們。」

上述的青少年服務工作使我們看見一些曙光。其服務能有此優異績效,當然不是偶然的。筆者曾幾次觀察,發現這個服務團隊在社福機構的各種專業與管理方面力求精進,注重人性化的生活管理與輔導、藉由職能訓練與工作轉介,以強化受輔導青少年的成就感與自尊,而品格教育結合宗教的靈性薰陶, 是在精心營造的社群生活中,透過人生歷練豐富的長輩的言教與身教來進行。最讓人驚艷的,是服務團隊在與人的互動中所顯露出來對人性尊重的態度。

這樣說吧,這些受法院保護管束的青少年之所以「非行」,一項很大的原因,是他們從小自家庭、學校、甚至是宗教社福單位裡,所體驗到大人們所謂的關懷,其實是假的。因此,他們不信任大人們、不信任社會。但中部這個團隊是玩真的:不是為了功利性的以社會服務取得宗教功德,卻願意陪這些孩子而改變自己的生活型態,也不擔心自己的小孩「會被帶壞」。

當初該教會牧師夫婦把自己的獨子也一同送到當地國中上學,學校不知情,都還以為他也是「非行少年」之一員。後來他畢業考上國立高中,因「非行少年」上國立,是難得的佳績,老師們很高興,想請他吃大餐以示慶祝,卻猶豫「不知你們牧師會不會同意」時,小孩才表明「不會的,他是我父親」。也就是說,這個團隊以對人的尊重、一視同仁的生活,來實踐「愛人沒有虛假」的經訓。這樣的行動所顯露的,是一種被上帝恩典轉化的價值觀,可稱作「道成肉身式的信仰實踐」。

按照基督教的教義,上帝放下自己貴為宇宙主宰的尊嚴與身段,親自成為平凡人,而且成了為他者而存在的人。這個「向下的移動」成為人類道德的新典範;同時,上帝也教導祂的跟隨者,要效法祂的榜樣,成為服務他人的人。從基督教信仰的觀點來看,「他者」其實是「我者」據以建構自我身分不可或缺的共存的人性(co-humanity)的一部分,成全他者的人性時, 不只成全我者的人性尊嚴與人生價值,而且這共存的人性更反映造物主慈愛的光輝。

台灣當然還有更多默默行善、見證福音的機構與教會,甚願更多像中部這個青少年中心這樣的事奉見證,以擁抱受排斥者作為信仰的實踐,為更多人服務,使更多人蒙福。

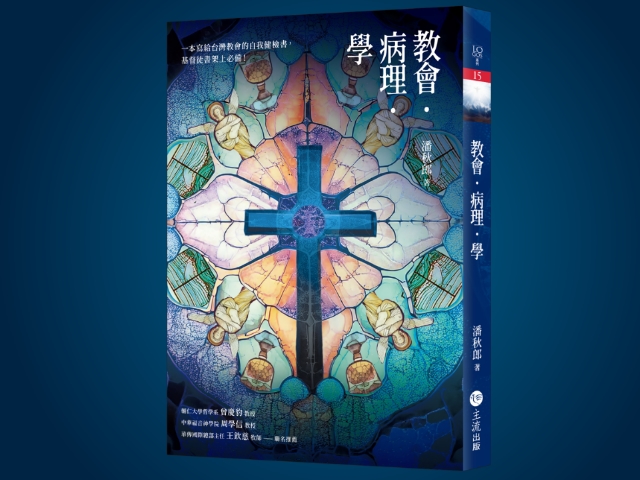

本文出自:《教會.病理.學》,潘秋郎著,主流出版有限公司出版。作者潘秋郎出生於台北市陽明山管理局轄下的唭哩岸社,日後長成一枚忠黨愛國的理工宅,讀神學院接觸文史哲才開始轉變。因求知欲旺盛,因此神學院讀了很多回,最後在美國芝加哥的三一神學院蒙明師指點,開了眼界,學會以不同觀點省察教會的事奉與使命,也從跨文化觀點反省神學建構相關問題。目前探索的領域包括宣教神學、基督教教義學、基督教倫理學,另外,對宗教人類學略有涉獵,所以懂一點民間宗教與新興宗教。

當過教會牧師與神學院教師,雖對每個職務都抱著盡程退休的期待投入,卻屢屢事與願違。雖然如此,還沒放棄「作育英才」的妄想,現在棲身大學兼任助理教授,偶而在神學院校教學,兼四境神學協會的秘書長。

這幾年從邊緣人眼光觀察台灣的教會與社會,苦悶時便寫寫字發牢騷,文章散見於傳揚論壇、校園雜誌與曠野雜誌。三五好友聚餐閒聊乃生平一大樂事,希望能聚集志同道合的夥伴一同發揚基督福音在當下處境的新鮮意義。

傳揚論壇期待透過每篇文章激發更多基督徒思考信仰與社會的關係,不斷重新理解上主在這個世代的心意。 面對艱困的媒體環境與難以質疑、反省的教會文化,我們沒有教派包袱,願在各個公共議題上與大家一同反思。 為維持平台運作,傳揚論壇每個月需要15萬元經費,祈請兄姐關心代禱及奉獻,與我們同行,並向更多人分享。