台湾的内地埔里有个基督教设立的青少年综合服务中心,多年接受各地地方法院委托,收容保护管束的青少年,将「非行少年」转变为「飞行少年」,颇具成效,在全台湾相似机构中显得突出。许多少年法庭的法官经验到将这些需要管束的青少年送到该中心之后,下一回遇到这些青少年的场合,并不是因犯案又进法院,而是在圣诞节期间,由教会牧师训练带领,参加管乐队巡回报佳音的场合,甚至是几年之后,少年人成长找到工作,回头向法官道谢。因此,于公于私,各地少年法庭、甚至远从金门将少年送交这个机构。然而,法官认证的绩优单位,却因政治纷扰被当地政府社会局评鉴为「不合格」,后来一连串波折,该中心决定关闭。在这过程中,有少年法院法官感叹「不知道可以把还有救的孩子送到哪里去?」这实在令人不胜嘘唏。

在一般社会生活中,受法院管束的青少年或多或少会被看作是「污染源」,将之贴标签、污名化,社会大众唯恐「被他们带坏」,因此,不少人会下意识地「保持距离,以策安全」。然而,疏离其实是一种排挤与歧视,所透露出来的信息,无非是持异样眼光者自身的道德优越感,以及对于「异类」的无知和恐惧。社会大众如此对待边缘人,正好将他们推向更糟的境地。

我们可以想想郑捷的例子。那一年还是年轻大学生的郑捷在台北捷运上随机杀人,造成多人死伤的惨剧,震惊全台湾。大众不解的是,当事人出身于富裕家庭,父母的政经关系良好,怎会做出令人发指的恶行。究竟是行凶者个人本性的因素、个人的挫折感、长期沉迷于暴力电玩游戏的影响、家庭教育失败、教育系统的失能、同侪支持不足,还是其他社会结构性原因导致此人犯下这次暴行?大众或许因郑捷迅速审判与枪决而渐渐淡忘了这个事件。然而,郑捷是特例吗?那个年少时笑容灿烂的郑捷,何以成为凶残杀人者,这谜团因枪决之后也永远无解。但是,对于行凶当事人要如何矫正,以及如何从根本性的措施,以预防另一个郑捷产生,更有待政府与民间更多努力。

俗话说冰冻三尺非一日之寒,人性也是是如此。说起来人的品格的形成,是由个人先天的本性与后天的社会影响,这二项动力因子长期互动的结果。人的本性有光明面、也有阴暗面,可说是既善又恶、恶中有善、善念中又隐藏着恶意,处在或占优势、或处劣势,却不断变动的社会情境中,每日经历无数次有意无意的抉择与行动,善心会被培养,恶念也可能被激发,一个人的品性就在此互动过程中逐渐潜移默化而稳定成型,所以是一个社会建构的产物。从这样的观点来看,只要在一个合适的环境中,假以时日,人人都有可能是另一个郑捷。大恶,是从随手涂鸦、顺手牵羊这样的小恶逐渐累积而来的。正如名导演李安在〈卧虎藏龙〉影片中所探讨与传达的,「人人心中都有一个玉娇龙」。

更有甚者,没人是孤岛,在社会中的每一个人都彼此紧密相关、互相影响,都是这个社会结构的一分子,也就是说,每个人都是这个罪恶的共犯结构的一部分,我们每一个人其实都直接或间接(无论多遥远)都参与了塑造郑捷成为郑捷。法律不会追究,但在道德上有责。

目前台湾的社会结构,家庭系统与学校制度的破网,得由社工系统弥补,若是这个系统失效,最后就由狱政系统承接。一个人一旦进了这狱政系统,要再矫正就更困难了。所以,恶的矫正,需要从个人内心到社会结构、涉及人生多向度的整体改造,这是一个长期的建构工程。在社会改造的工程上,教会或许自觉力量微薄,但小善即便渺小,亦能发挥潜移默化的正向功能。如同捷运随机杀人事件发生的第二天,郑捷就读的东海大学的校牧室发给东海师生一封的内部信函中所说:「一夜之间我们都发现了在东海的每一个人,无论忧喜胜败,都是我们的家人,我们爱着他们,却也不够爱他们。」

上述的青少年服务工作使我们看见一些曙光。其服务能有此优异绩效,当然不是偶然的。笔者曾几次观察,发现这个服务团队在社福机构的各种专业与管理方面力求精进,注重人性化的生活管理与辅导、借由职能训练与工作转介,以强化受辅导青少年的成就感与自尊,而品格教育结合宗教的灵性薰陶, 是在精心营造的社群生活中,透过人生历练丰富的长辈的言教与身教来进行。最让人惊艳的,是服务团队在与人的互动中所显露出来对人性尊重的态度。

这样说吧,这些受法院保护管束的青少年之所以「非行」,一项很大的原因,是他们从小自家庭、学校、甚至是宗教社福单位里,所体验到大人们所谓的关怀,其实是假的。因此,他们不信任大人们、不信任社会。但中部这个团队是玩真的:不是为了功利性的以社会服务取得宗教功德,却愿意陪这些孩子而改变自己的生活型态,也不担心自己的小孩「会被带坏」。

当初该教会牧师夫妇把自己的独子也一同送到当地国中上学,学校不知情,都还以为他也是「非行少年」之一员。后来他毕业考上国立高中,因「非行少年」上国立,是难得的佳绩,老师们很高兴,想请他吃大餐以示庆祝,却犹豫「不知你们牧师会不会同意」时,小孩才表明「不会的,他是我父亲」。也就是说,这个团队以对人的尊重、一视同仁的生活,来实践「爱人没有虚假」的经训。这样的行动所显露的,是一种被上帝恩典转化的价值观,可称作「道成肉身式的信仰实践」。

按照基督教的教义,上帝放下自己贵为宇宙主宰的尊严与身段,亲自成为平凡人,而且成了为他者而存在的人。这个「向下的移动」成为人类道德的新典范;同时,上帝也教导祂的跟随者,要效法祂的榜样,成为服务他人的人。从基督教信仰的观点来看,「他者」其实是「我者」据以建构自我身分不可或缺的共存的人性(co-humanity)的一部分,成全他者的人性时, 不只成全我者的人性尊严与人生价值,而且这共存的人性更反映造物主慈爱的光辉。

台湾当然还有更多默默行善、见证福音的机构与教会,甚愿更多像中部这个青少年中心这样的事奉见证,以拥抱受排斥者作为信仰的实践,为更多人服务,使更多人蒙福。

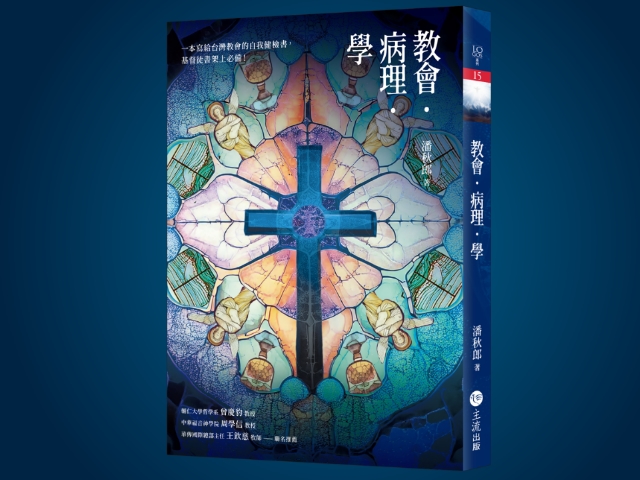

本文出自:《教会.病理.学》,潘秋郎著,主流出版有限公司出版。作者潘秋郎出生于台北市阳明山管理局辖下的唭哩岸社,日后长成一枚忠党爱国的理工宅,读神学院接触文史哲才开始转变。因求知欲旺盛,因此神学院读了很多回,最后在美国芝加哥的三一神学院蒙明师指点,开了眼界,学会以不同观点省察教会的事奉与使命,也从跨文化观点反省神学建构相关问题。目前探索的领域包括宣教神学、基督教教义学、基督教伦理学,另外,对宗教人类学略有涉猎,所以懂一点民间宗教与新兴宗教。

当过教会牧师与神学院教师,虽对每个职务都抱着尽程退休的期待投入,却屡屡事与愿违。虽然如此,还没放弃「作育英才」的妄想,现在栖身大学兼任助理教授,偶而在神学院校教学,兼四境神学协会的秘书长。

这几年从边缘人眼光观察台湾的教会与社会,苦闷时便写写字发牢骚,文章散见于传扬论坛、校园杂志与旷野杂志。三五好友聚餐闲聊乃生平一大乐事,希望能聚集志同道合的伙伴一同发扬基督福音在当下处境的新鲜意义。

传扬论坛期待透过每篇文章激发更多基督徒思考信仰与社会的关系,不断重新理解上主在这个世代的心意。 面对艰困的媒体环境与难以质疑、反省的教会文化,我们没有教派包袱,愿在各个公共议题上与大家一同反思。 为维持平台运作,传扬论坛每个月需要15万元经费,祈请兄姐关心代祷及奉献,与我们同行,并向更多人分享。