危險回憶

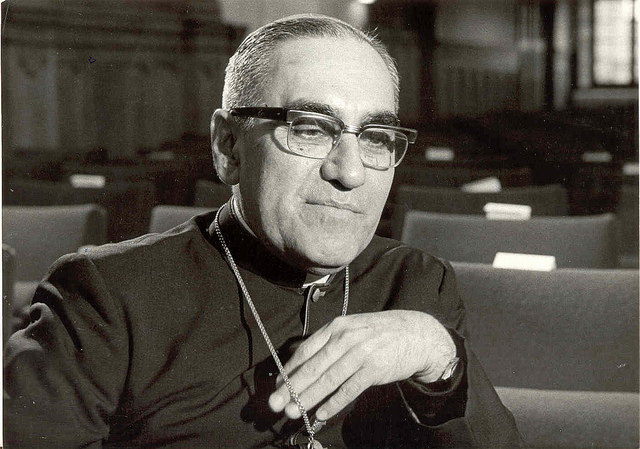

2010年,聯合國大會宣布3月24日為「了解嚴重侵犯人權行為真相權利和維護受害者尊嚴國際日」。1980年3月24日,羅梅洛(Oscar Romero.1917-80)總主教在聖薩爾瓦多(San Salvador)Divina Providencia 醫院的聖堂主持彌撒時被殺害。(註1)他的被殺是因他選擇優先與窮人為伍,捍衛人權、保護生命和促進人的尊嚴,並公開地和不掩飾地批評政府、軍人和財主製造出來的社會不公義和殺害。查實,自他經歷生命轉化,認同上主對窮人偏愛後(其好友耶穌會會士Rutilio Grande 被刺殺一事改寫了他的生命),羅梅洛已說,

若他們殺我,我會在薩爾瓦多人民中站起來……你可跟他們說,若他們成功殺了我,我寬恕他們,也會祝福那執行殺我的人。但我希望他們能知道他們浪費時間。一個主教死了,但上主的教會-上主的子民-永不會死的。(註2)

雖然羅梅洛擔任總主教只得三年(1977-80),但他的死和薩爾瓦多人民的死卻是一種「危險回憶」。按馬庫色(Herbert Marcuse)說,「危險回憶」是一種對歷史中受害者的顛覆回憶。因為每當重述由這回憶而來的故事時,我們不但見證那些受害者的人生、抗爭和死亡,更從中思考當下社會、制度和現實以外的可能。「危險回憶」是抵抗和改變的種子,是被邊緣者的盼望。(註3)

神學上,回憶之可以成為危險,因為這是對耶穌基督的回憶。一方面,耶穌基督的生命、受害、死亡和復活提醒我們上主沒有放棄那被釘死的耶穌。死亡沒有消滅公義,死者仍有將來。另一方面,復活是上主應許我們的醫治和復原,而這是眼未所見和耳未所聞。對耶穌基督死亡和復活的回憶成為我們與受害者的共同基礎。默茨(Johannes Baptist Metz)進一步帶出生者與死者以團結述說他們的故事,即歷史中受害者的盼望、真理和目標塑造我們的盼望、真理和目標。那麼,羅梅洛的遭遇是甚麼樣的危險回憶?身在香港的我們如何以結連對他和薩爾瓦多人民的回憶?

被壓迫者的歷史

「無聲者的呼聲」是我們對羅梅洛總主教的描述。那麼,誰是無聲者?為何他們成為無聲者?無聲者的生活狀況如何?

於1838年,薩爾瓦多從中美洲聯合省獨立(薩爾瓦多於1821年從西班牙獨立),但其國內政治、土地和經濟仍受14個家族控制。事實上,薩爾瓦多爭取獨立主要理由是,這些經濟精英不願意繼續與西班牙做生意多於因民主和人權理由。所以,獨立後的薩爾瓦多沒有真正的解殖,只是權力轉交多於對權力重新分配。為了讓有更多土地生產咖啡來滿足歐美市場需要,這些經濟精英透過修改法律,逐步搶奪原住民土地,將他們遷徙到貧瘠之地。很多農民成為無地之民,只為經濟精英打工,但回報極之卑微。雖然人民對社會不公義偶有反抗,但當時政治暴力仍是低。

但1931年一場政變後,薩爾瓦由軍政府、不公義選舉和獨裁政府管治,而政治暴力也開始增加。說回來,1929年美國經濟大蕭條為薩爾瓦多帶來嚴重經濟影響,再加上國內政變,終導致1932年,一場由反政府者和農民組成的抗爭行動。結果,他們被政府壓制,而被殺者有三萬多人。1970-80年代,薩爾瓦多政府透過政治迫害和有限度改革維持其政治權力(1976年才提出農業改革,但最終被大地主反對,農業改革沒有進行)。

一方面,薩爾瓦多政府得到美國經濟支持(以對付共產主義者為名)(註4),並進行各式各樣的暗殺。羅梅洛曾公開要求美國卡特政府停止對薩爾瓦多的干預(1980年2月17日)。另一邊廂,游擊隊(FMLN, Farabundo Martu National Liberation Front)於1980年正式成立,與軍政府對抗。按估計,於1970年至1990年期間,被殺人口約7萬。在聯合國調停下,政府與遊擊隊(FMLN)於1990年開始討論停戰,直到1992年1月16日正式簽署停戰協議。於1992年7月13日成立「薩爾瓦多真相委員會」,而調查報告《從瘋癲到盼望:薩爾瓦多十二年戰爭》(From Madness to Hope: the 12 Years War in El Salvador)於1993年3月15日發表。報告指出約有5%的被殺人口是游擊隊所為,而政府卻要負起85%被殺人口。報告說,

1980-83年度最主要的特徵是暴力已很系統,而人民中已充滿恐懼和不信任。反對者隨意被捸捕、暗殺和失踪,而這已成為很普遍。以「暗殺部隊」出現的有組織的恐怖主義是對不斷擴大的暴力最明顯脫離正軌的表達。(註5)

羅梅洛如何成為無聲者的呼聲?無聲者的呼聲是怎樣的呼聲?無聲者的呼聲帶來甚麼個入和社會轉變?

羅梅洛總主教對無聲者的態度不但反映出他個人信仰的轉化過程,並由其個人轉化而帶來教會轉化,甚至社會轉化。他的轉化反映出窮人福音的力量。近廿年,社會開始留意靈性的社會意含,並發展出靈性資本概念(spiritual capital)。靈性資本強調個人轉化(特別指到對內在價值)帶來他所屬群體和社會轉化。薩爾瓦多神學家索本洛(Jon Sobrino)可以見證,他說,

羅梅洛打破教會與國家權力的類比 … 即教會在人民中找到它的位置和它的家。與人民一起進行對話,不是國家。(註6)

然而,羅梅洛個人轉化帶來群體和社會的轉化並非沒有遇到阻力,因為有權者最不願意改變目前現狀。所以,羅梅洛遇到的阻力不輕,包括政府和教會內保守力量。最後,這些力量以死亡來阻止羅梅洛帶來的轉化(事實上,殺害早已發生在人民和一些神父身上)。社會學關注的靈性資本只集中那些有影響力和有德行的人身上,卻忽略了社會中那些不起眼、沒有影響力,甚至沒有德行的人之,而他們是窮人。

羅梅洛見證著窮人不只是被同情的一群,他們是有福音力量的人,因為被釘在十字架的耶穌基督在窮人中彰顯其自己。在窮人的面容,我們看見耶穌基督被扭曲的面容。他說,「絕對正確的,活著的窮男人和女人是上主的榮耀。」「無能者的大能」不是美化窮人,而是他們的大能是其福音力量,即揭露社會不公義、呼喚人的良知、展現頑強生命力,並上主的愛與臨在。所以,無聲者不是無聲,只有謙卑,聆聽和願意悔改的人才聽到。最後,雖然上主是偏愛窮人,但羅梅洛說,

我們很容易批評社會不公義、制度暴力和社會主義。這一切是真實的,但社會罪的源頭是每個人的心。(註7)

第二,羅梅洛堅持教會是在歷史中,參與和分享人生活的一切,並走出自身利益。縱使當下是一個令人沮喪的社會政治現實,但教會沒有其他地方可以見證。所以,當薩爾瓦多人民受迫害,教會沒有例外。所以,沒有不想被牽連的教會,只有牽連的教會。一方面,教會不要害怕被迫害,因害怕使人離地,脫離人民;另一方面,教會須要積極參與社會,締造公義社會。例如,1977年11月25日,政府通過《維持公共秩序和國防法例》,取消所有公共集會和將酷刑合法時,羅梅洛就為牽涉者提供法律支援,並公開批評政府和司法的貪污和腐敗。

然而,羅梅洛很清楚表達,教會職責不是要擔起政治領導角色。教會是透過對真理、理據、力量和影響等客觀性臨在社會中,而非透過政治機制。(註8) 其中角色之一就是講真話。真話的重要,因為撒謊者是撒旦。講真話者不代表他是擁有真理者,但因講真話,對話的各方需要公開,透明和辯論。羅梅洛的死亡不必然反映他所說的是真理,但卻反映一個容不下面對真話的社會。

查實,每一個人都可以成為無聲者的呼聲。只有當人願意被窮人的福音轉化,願意與窮人的命運緊扣,願意對真理投降,人已說話了。

回憶與團結

對香港社會來說,羅梅洛總主教和薩爾瓦多人民的經驗或許太遙遠了。雖然香港窮人有12%(從貧窮線角度),但不致於死。又雖然香港政制非民主,但沒有暗殺組織。然而,重點不是香港比薩爾瓦多好,所以,要知足和珍惜,也不是消極地防止更大不義的事可能在香港發生,而是如何被羅梅洛燃點我們對人的愛心,對真理的 盼望,並對窮人的委身。就著香港處境,我有幾方面建議。

第一,在十字路口的第四權。第四權 (The Fourth Estate)是指行政、立法、司法三權之外的第四種政治權力,泛指監察政府的新聞傳媒。在一個嚴格監控的社會下,羅梅洛總主教不但他個人扮演監察政府角色,他帶領的教會(包括電台和報紙)也是如此。香港又如何?除了可能來自新聞傳媒自我審查外,第四權也受到經濟影響,限制了它發揮的監察功能。那麼,市民可以有甚麼參與?

第二,意圖以獅子山下回憶取締危險回憶。我們並不否定獅子山下的價值,但它強調的團結和奮勇精神只是回憶的一部份,甚至可能只是自我陶醉和官方的回憶。我們社會要的,不只是克服困難的回憶,更是面對痛苦和失敗的回憶,因為只有這樣的回憶才會為受害者討回公道,並能批判當下社會的不公義。這是羅梅洛和薩爾瓦多人民提醒我們。正播放《消失的檔案》一電影正是一個例子。那麼,如何支援這樣的歷史發掘?

第三,建立一個更貼近促進人性的社會制度。我們知道民主制度不會解決人類的罪,但民主制度總比專權和不民主制度好,因為前者相對地較能避免暴力。這是羅梅洛將基督教價值聯繫到社會制度和政策的態度。面對香港政制改革的困局,香港人可以做的不多。雖是如此,但香港人仍可以在法治、社會政策和教育等守護,讓人能活得更自由、更健康和更幸福。

第四,與窮人一起。對羅梅洛總主教來說,窮人不是一個數字,而是活著的人。同樣,窮人也不關乎政治意識形態的概念,而是正受壓迫的人。所以,要親身接觸和牧養才是與窮人在一起。羅梅洛總主教會探訪其教區的教堂,並出席堅振禮和慶祝。他不是因要負責甚麼環節,而是與信徒坐在一起。社會運動的危機之一就是它遠離群眾,只剩下意識形態之爭。

總結

以上對羅梅洛總主教的描述或許會給人兩個印象,即政府是他的敵人和他的政治關注。然而,這描述並不準確,因為羅梅洛總主教一直嘗試建立與政府對話,但並不成功。另一方面,他提醒社會運動,說:

唯有人從罪釋放出來,人才有真正解放。所有從我們土地出來的解放組織應要留意這事。那政治組織提出的解放真的希望人民解放一定要從罪釋放出來。一個被罪綑綁的人,即自私、暴力、殘暴和憎恨,他不適合為人民帶來解放。(1980年3月2日)

當政治世界傾向歸邊,並以意識形態優先時,羅梅洛總主教堅持以上主偏愛窮人為中心,並呼喚我們回應上主。

註:

- Matt Eisenbrandt, Assassination of a Saint: The Plot to Murder Óscar Romero and the Quest to Bring His Killers to Justice (Oakland: University of California Press, 2017). 他說,「殺害羅梅洛是美元200,薩爾瓦多人民的生命如何賤。」羅梅洛生平可參閱:Kevin Clarke, Oscar Romero: Love Must Win Out (New York: Liturgical Press, 2014); Scott Wright, Oscar Romero and the Communion of Saints (Maryknoll: Orbis, 2010). 於2015年5月23日,教廷冊封羅梅洛總主教為殉道真福。

- Oscar Romero, Voice of the Voiceless (Maryknoll: Orbis, 1985), pp. 50-51. 他不時收到死亡威嚇。

- Herbert Marcuse, One Dimensional Man (New York: Beacon, 1991), pp.98-99.

- A. C. Armony, Argentina, the United States and the Anti-Communist Crusade in Central America, 1977-1984 (Athens: Ohio University Press, 1997), pp.83-93.

- 有興趣者可閱讀 David Tombs, ‘The Unspeakable Violence: The UN Truth Commission in El Salvador and Guatemala’, in Iain S. Maclean ed., Reconciliation Nations and Churches in Latin America (Aldershot: Ashgate, 2006), pp.57-83.

- Oscar Romero, Voice of the Voiceless, p.38.

- O’Grady, Desmond. “Remembering Archbishop Oscar Romero”, Liguorian, 93.3 (Mar 2005), 12-15.

- Romero, Martyr for Liberation (London: CIIR, 1982), p.75.

(封面相片來源:Felton Davis / CC BY;Oscar Romero)

傳揚論壇期待透過每篇文章激發更多基督徒思考信仰與社會的關係,不斷重新理解上主在這個世代的心意。 面對艱困的媒體環境與難以質疑、反省的教會文化,我們沒有教派包袱,願在各個公共議題上與大家一同反思。 為維持平台運作,傳揚論壇每個月需要15萬元經費,祈請兄姐關心代禱及奉獻,與我們同行,並向更多人分享。