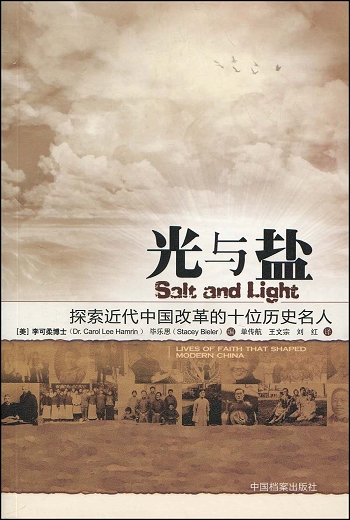

《光与盐》一书讲述了中国近现代历史上十个人物的故事,他们是:中国留学生事业的先驱容闳、清华第一任校长和促使西方终止鸦片交易的外交官唐国安、中国医学界最早留美的女医生石美玉、基督教青年会《进步》期刊的主编范子美、基督教中华女子青年会的第一个中国人领袖丁淑静、清华大学校长和西南联合大学校长梅贻琦、中国现代妇产科医学奠基人林巧稚、武汉华中师范大学校长韦卓民、南京金陵女子大学校长吴贻芳以及乡村建设运动的倡导者和身体力行者晏阳初。

这些人在1850年至1950年间,作为「教育、医疗、媒体、外交领域中的先驱」,以及「妇女运动、民事机搆和社会工作者的领导者」,在那一个世纪「艰难的环境中,推动了中国社会的发展」。这十个「术业有专攻」的人物,有两个共同点:一是都有留美的背景,二是都是基督徒。在1949年之后的中国,这两个特征都是巨大的「政治不正确」。既然他们不是「革命者」,便理所当然地被以「革命」为中心的中国当代历史叙事遗忘和遮蔽了。

「社会福音运动」之先驱

直到今天,「基督徒」这一身分仍然未能在当代中国的公共生活中获得合法性,这也影响到了对历史人物的认识和评价。即便人们了解其中某些公共性更强的人物的事迹,比如容闳、梅贻琦、晏阳初,但并不知道他们是基督徒,更不知道他们的事业奠基于信仰之上。后人往往会赞赏梅贻琦对中国现代大学教育的卓越贡献,会感叹晏阳初为乡村建设运动的鞠躬尽瘁、死而后已,但他们为什么能够实现中国古代士大夫只能「心向往之」的「知行合一」呢?仅仅靠自身的人品和修养就能达到此境界吗?

《光与盐》第一次将这些人物的信仰与生命的血肉联系呈现在读者面前:他们是一批有使命感的人,其使命感来自于上帝的呼召。他们在那一个世纪里完成的事业,虽然未能延续到1949年之后,仍是一笔不可忽略之历史财富,对今日亟需信仰重建与价值树立的中国尤为宝贵,正如《光与盐》的作者、美国学者李可柔女士在绪论中所论:「中国公众对腐败和社会功能紊乱感到担忧,因为在中国从工业化向后工业化模式过渡的过程中,内在的规范和制度则显得尤为重要。社会美德是支撑经济发展和更新社会秩序不可或缺的因素。」

《光与盐》第一次将这些人物的信仰与生命的血肉联系呈现在读者面前:他们是一批有使命感的人,其使命感来自于上帝的呼召。他们在那一个世纪里完成的事业,虽然未能延续到1949年之后,仍是一笔不可忽略之历史财富,对今日亟需信仰重建与价值树立的中国尤为宝贵,正如《光与盐》的作者、美国学者李可柔女士在绪论中所论:「中国公众对腐败和社会功能紊乱感到担忧,因为在中国从工业化向后工业化模式过渡的过程中,内在的规范和制度则显得尤为重要。社会美德是支撑经济发展和更新社会秩序不可或缺的因素。」

在这十个人当中,容闳、唐安国、丁淑静、范子美等四人在20世纪上半叶便去世了。剩下的六个人,梅贻琦到了台湾,石美玉到了美国,晏阳初到了菲律宾和美国,林巧稚、吴贻芳、韦卓民则留在了中国大陆。离开者,他们在大陆的事业自然无法延续;而留下者,也没有了1949年前宽松而富于活力的社会空间供他们施展才干,此后历次政治运动让他们历经磨难,甚至信仰亦不能保持始终。

个人的力量不足以与时代的走向及政权的变迁抗衡,但为什么这十个人献身的社会福音运动会如此无疾而终呢?「社会」与「福音」之间究竟是一种什么样的关系?以福音救国,以基督教救国是自「五四运动」以降许多中国基督徒,特别是基督徒知识分子之口号。然而,福音为什么未能救国?福音为什么无法抵挡共产主义的惊涛拍岸?是福音的问题,还是基督徒自己的问题?

陈佐人牧师在《归正神学之三大导向︰历史、福音与文化──怀念赵天恩博士》一文中,也发出一系列之追问:「从事历史之回溯与回顾,常发现许多曲折,吊诡与中断,其中之因果脉络,仿如迷宫,治史之难,即在于此。究竟我们应如何疏解基督教在现代中国之曲折命运?特别是为何大批的中国知识分子均扬弃基督教之信仰?是因为基督教没有深入民间,关心民疾吗?但是中国教会在投身中国社会之工作上,成绩斐然:创办大、中、小学,扶贫救济,兴办医院,倡导民权。但结果中国教会依然在历史之转变中,遭遇沉重之击打。」换言之,具体到这十个杰出人物身上,他们为何如彗星般掠过黑暗的夜空,光芒固然绚烂,而夜空依旧黑暗?

「福音」为先,还是「社会」为先?

《光与盐》一书并未回答这些问题,这本书的目的是彰显这些被遗忘的先驱的历史贡献。但是,彰显之后,反思则是第二步。我们固然不应苛求古人,但理应从前辈失败之处吸取经验与教训,以避免在同一个地方第二次跌倒。由此,我发现了一个有趣的现象:这批人物中的许多人都与基督教青年会(或女青年会)有密切之关联,在20世纪2、30年代,基督教青年会是规模和影响最大、也最受公众欢迎的基督教组织。但是,表面上的风光并不能掩饰其信仰的弱化与政治立场的偏差。从20年代后期开始,左派便渗透其中,鸠占鹊巢。后来,青年会的许多成员摇身一变为共产党员。

之所以出现青年会成为「不信派」的大本营的结果,原因大致有三:首先,青年会的领袖让社会服务压倒福音本身,也就是将事功看得重于真理,然而没有属灵生命支撑的事功是无法持久的;其次,若干基督教界的名流虽然已经受洗,但国家主义和民族主义的烙印仍未去除,对「中国」的过度眷恋,让他们自以为是地裁剪福音,以使之「适应」中国之现实;第三,由于20年代的非基督教运动和反帝浪潮,基督教界的精英分子在压力之下试图与代表「进步」的社会主义达成某种融合与和解。对此,李可柔的概括是:「为了让基督教远离帝国主义的糟糕形象,基督教青年会逐步开始强调所谓的『社会福音』。青年会的领导们强化基督教的社会特征,弱化其属灵生活。」看似策略上的调整,实际上是生命的失落,其结果当然是灾难性的。

从某种意义上说,当时越是有地位、有成就、有名气的基督徒,生命越是没有发生翻转、价值越是没有发生更新。他们身上传统士大夫的特征基本保留下来,基督信仰并未内化成一种生命状态和生活方式,故而人们将他们命名为「儒家基督徒」。他们不承认圣经真理超越于所有文化包括中国文化之上,不承认圣经之绝对无误,也不愿承接大公教会2000年之传统,而只是将基督教当作一种补充中国文化不足的「舶来品」。

比如,范子美就认为,在非基运动的冲击下,「教会改良」的希望,必须从「教义促进」的研究入手,因为宗教教义必须随着时代、环境、国族而修正。他在1929年出版《我的新耶稣观》一书,其中心思想便是「基督不中国化,中国决不会基督化」。而韦卓民则认为,基督教需要中国,是因为中国文化的包容性超越西方的宗派主义精神,让它变得更具普世性。「由于中国人的实用主义精神,中国人更喜欢接受一种宗教传统的多元性」。这些论点表明,他们的信仰还停留在文化认同的层面,他们重视「中国人」的特殊身分甚于「上帝所造之人」的普遍身分。

「人文主义的基督徒」的前车之鉴

赵天恩牧师是中国教会史研究的开山之人,陈佐人牧师如此评述赵天恩牧师对基督教在现代中国之败局的反思:「赵天恩博士以归正神学之观念,充满锐见地指出中国基督教在文化界中之失败是神学上之失败,20年代之『生命社』之成员,纵然具有西洋之高等神学学位,但他们均是受了自由主义神学之洗礼,结果顶多只能产生一种人文主义式之基督教,却在所有基础性之信仰上,妥协或甚至是背弃了圣经之立场。」以此透视《光与盐》中的诸多人物,他们中的大部分人接受的确实是所谓的「新派」神学,神学的错误必然导致「一子之差、满槃皆输」和「一步之差,谬之千里」;其次,他们大都缺乏甚至根本就没有基本的教会生活,而基督徒倘若不生活在教会中,便如同鱼儿离开水,信仰的干涸指日可待。

以林巧稚为例,林巧稚从事妇产科医学的实践与研究,这一实用技术在任何时代皆有需求,加之周恩来的妻子邓颖超是她的病人,所以她算是中共治下处境相对较好的基督徒之一。在面临加入共产党的压力时,她甚至可以婉转地对周恩来说:「由于长期信仰基督教,自己思想上受基督教的影响很深……如果自己昨天还是个基督徒,今天又提出要加入共产党,担心会给党造成不好的影响。」即便有「丹书铁券」在身,在中共全能政治的统治之下,作为重点统战对象的林巧稚仍然不敢保持基督徒的生活常态:读经、祷告和教会生活。尤其是后者,在林巧稚的后半生,几乎就没有参与过任何教会的活动。于是,作为妇产科医生的林巧稚名满天下,但是作为基督徒的林巧稚则完全不为人所知。

更值得反省的是韦卓民和吴贻芳。在国民政府时代,宗教信仰自由、教育独立和学术自主都有相当之保障,故而韦卓民出任华中大学校长、吴贻芳出任金陵女子大学校长,促使这两所大学在教育与学术上取得了不凡的成绩。中共建政之后,这两所大学因其基督教背景,被取消或合并,中国所有的大学都成为「党办大学」,韦卓民和吴贻芳自动「失业」。紧接着,共产党给他们安排了新的、必须牺牲信仰的「职业」:1950年9月23日,在中共当局的授意与支持下,基督教界40位领袖在北京发表《三自革新宣言》,这一天成为「基督教三自爱国运动」的开始。韦卓民名列其中,亦是「三自筹备委员会」25位委员之一。然而,如此委曲求全,他仍未逃脱1957年「反右运动」的天罗地网。被打成「右派」之后,他从公共生活中消失了。

而吴贻芳亦加入「三自运动」,由于她的国际知名度更高,更有「花瓶效应」,于1954年和1961年,两次担任「基督教三自爱国运动全国委员会」副主席,并于1980年担任名誉主席。昔日的光与盐,却被黑暗与邪恶吞噬了。

从神学的失败到生命的失败,其间只有一层薄薄的窗户纸张。前车之鉴,不可不察。今天的我们,如何才能持守纯正之信仰,如何才能真正做到「不以福音为耻」,这是每一个基督徒不可回避之挑战。

传扬论坛期待透过每篇文章激发更多基督徒思考信仰与社会的关系,不断重新理解上主在这个世代的心意。 面对艰困的媒体环境与难以质疑、反省的教会文化,我们没有教派包袱,愿在各个公共议题上与大家一同反思。 为维持平台运作,传扬论坛每个月需要15万元经费,祈请兄姐关心代祷及奉献,与我们同行,并向更多人分享。

但是,不管是2005年的立法还是2016年的修正,在这样的制度下,永远无法保障被告及辩护人能阅览到检方收集的所有证据,于其中找到防御所需之物。(待续)