Barbra Kuhnert與Felix Linder等人所作的實證研究,再次證實了我們先前所作的區分同論述。道德哲學為了研究道德決擇的機制所常討論的道德兩難例證,大抵可以依「因果主體模式」(causal agency model)去加以區分為二類。第一類型的道德兩難,最為著名的例子是桑德爾的「失控貨車的兩難」,還有「產難的兩難」(Pregnancy Dilemma),懷孕的母親即將生下三胞胎,結果發生產難,救母親,還是救孩子。第二類型的,主要是「船難的兩難」(Boat Dilemma),基本上是約拿故事的變型,以及類似911事件的「遭劫持客機的兩難」(Hijacked airplane Dilemma),劫持客機的恐怖主義者威脅要攻擊城市鬧區,除非空軍機隊開槍在海上射下飛機,否則的話,機上乘客和鬧區市民都無法倖免於難。原則上,第二類型的倫理兩難,相較於第一類型的比較容易解決。

正是由於道德兩難是很棘手的,經歷犧牲方才倖存過來的,通常會發現自己再也回不去了。對「人生如此美好」的肯定,如今像是鏡中花水中月,都留在了未成年的另一邊。

所幸,在現實生活中,有關於道德兩難大多時候是有解方的,通常這涉及證明行為人另有其他抉擇的可能。換言之,光有原則在手,知道如何將原則正確適用在具體情況中是不夠的,還需要其他相關的道德能力,比如說,對處境的想像和溝通調解的能力。這些是強調關係導向的道德心理發展所注重的。如前所述,在Lawrence Kohlberg看來,這種思維足以證明女孩道德心理發展較男孩遲緩。然而,Carol Gilligan在《不同的聲音》(In a Different Voice)中卻認為,那是不同,但卻一樣重要的道德能力。

她也是用「海因茲偷藥」的問題去做田調的。發現的也是同樣的事實,不同於男孩,同樣年齡的女孩對解決道德兩難有著不一樣的取徑。「艾美則說:『除了偷竊外,也許有其他的解決辦法,例如他可以借錢……但他不該偷竊—他太太也不應該就這樣死去』。」除了借錢,第三種可能的選項還可能包括,藥劑師在知道更多有關漢斯太太的處境後,可能就不會那麼堅持原來的強硬態度。「傑克看到的是生命和財產之間的衝突,而這個衝突可以透過邏輯推演來化解,艾美則看到人際關係的斷裂,而此斷裂需要使用人際關係本身的針線來縫合」,據此,Giligan做出不同的總結,女性較易視道德問題為相衝突的責任,而非相競爭的權利,其出發點往往始於關係的促進同關懷,而非原則的優先次序與分配公正性。

繼她之後,女性主義學者Nel Noddings等人進一步發展出關懷倫理(ethics of care)的進路,強調用設身處地的想像,同彼此交織的敘事,把涉利個人的身分認同及利益考量都放在關係脈絡中去加以考慮。這進一步解釋了為什麼在道德上,對人道及人權的普世價值,我們在實踐上往往採取有等差的作法去落實,要先老吾老,幼吾幼,才能以及人之老或幼。

了解了強調等差關係的倫理範式後,讓我們回頭反省武漢肺炎的兩難,除了派機或不派機接受意欲返台的滯中台商外,還有沒有別的解決問題的可能?當然有!就是台灣應聯合國際力量,要求聯合國及諸如「無國界醫師」、「世界衛生組織」等人道救援團體,以及其他醫療先進國家非政府組織派員進駐災區現場。

可惜的是,海因茲偷藥的虛構情境,而今衍然演變成為現實生活中的家暴難題,猶如海因茲的太太患了絕症,城裡的藥劑師要送藥給她服用,偏偏海因茲死也不肯。根據美國衛生部透露,早在1月6日就己知情且曾派員到中國協助防疫。疫情越發嚴重後,1月27日由美國衛生與公眾服務部部長Alex Azara向中國衛生部長陳竺直接開口,願積極援助,28日更再度透過世界衛生組織提出建議,但一再遭中國政府拒絕。在美國召開國際記者會後,世界衛生組織宣布,中國允許讓「國際專家」進入協助防疫,但在川普與習近平通過電話後,中國卻再一次拒絕美國專業醫療團隊加入世界衛生組織的先遣部隊。如果你是城裡的一份子,你會怎麼做?當然是宣稱海因茲這樣做根本視人命於無物,太太是獨立的「人」,不是「人質」,更不是丈夫的「所有物」。

可惜的是,台灣現今為中國因素滲透極為徹底,島內輿論忙於內鬥,第一時間,拿陸配子女大做文章,遠勝於批判一直打壓台灣的強國政府所採取的鎖國作法。這是最緊迫的事?最道德的做法?最有效益的運動策略?

持平而論,商人無祖國,在新自由主義經濟襲捲全球下,資本家選擇關廠,資金與人才跟著利潤出走,沒有錯。自由總是帶來風險,而今,主張「國籍作為某種社會契約,有賺有賠,使用前請詳閱公開說明書」,亦應不為過。

更何況,現在還有人在趴趴走,處理寶瓶星、鑽石公主號等,隨時有可能出現緊急狀況,「具國籍現仍在中國的台商很多,清明節即將大批返鄉,如果現在開放邊境,我們擔心到時醫療量能會不足」,如果我們沒有顧及到社區防疫、檢驗和醫療的量能,恐會造成破口,把醫院塞爆。陳時中部長這番言論聽來並不像是危言聳聽,或出於恨意。

反對者或主張,撤僑應考量家庭完整性。通常,這意味著只是現代社會所謂的核心家庭成員。問題是,家庭是一大掛肉棕串,這個家的父親/母親,是另一個家的兒子/母親。便何況,在同婚法制化的時代,性、婚姻和家庭的傳統連結,不再被視為三位一體,非得靠血緣得以建立。個人自由抉擇取代自然,成為權利與義務的連結鈕帶,撤僑的切割點如果不沿著國籍劃開,究竟該從哪裡下刀才最「家庭完整」?

《「疫區」日記:在撤僑選擇前,我決定留在武漢與父母相伴》作者,跨國聯姻的曉宇最知道箇中為難,「英國啟動了撤僑的計劃,安娜打電話,錄入身分信息和聯繫方式。她說,我把你的信息寫進去了,他們說家人可以一起走。我說,安娜,如果你們能走,我會留下來。我父母,姥姥,還在。年輕人最有可能扛過病毒,我要留下來,直到封鎖結束。安娜說,我能理解。家裏開始一場無休止的討論。父親說,能走一個是一個。你留下來,能幹什麼。我說,我要蹭長假期。母親問,你留下來到底有什麼目的。父親答,他不想被人說是逃兵。我說,難得休息一陣,你們成人之美吧。」

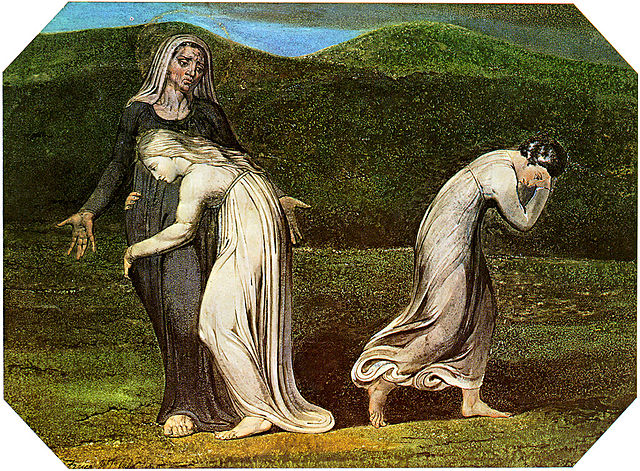

在去與留之間,曉宇的抉擇令人動容,誠如路得的,一樣令人感佩。在這則聖經敘事中,委身不是建基在血緣,而是現今法律體制認為最不牢靠的婆媳關係上。拿娥米死了丈夫和兒子,在異地無倚無靠,打算放生兩個摩押媳婦,自己一個人落葉歸根。這不是殘忍,是犧牲。摩押人,是以色列人的世仇,「摩押人不可入耶和華的會;他們的子孫雖過十代,也永不可入耶和華的會」。她孑身一人走,就只有一個人孤苦,不然,就是三個人都得受苦。「我的女兒啊,回去吧!為何要跟我去呢?我還能生兒子作你們的丈夫嗎?你們能守住自己不嫁人嗎?」此處雖無關生死,卻也是某種左右為難。

最後,俄珥巴哭著走了,但路得卻留了下來。在那個年代,那個處境下,她沒有辦法「堅離地」,選擇雙重國籍,或懸疑不決的身分認同,「你往哪裡去,我也往哪裡去,你在哪裡住,我也在哪裡住,你的百姓就是我的百姓,你的上帝就是我的上帝,你死在哪裡,我也死在哪裡,葬在哪裡。只有死能使你我分離,不然願耶和華重重懲罰我!」

或許,台灣在武漢肺炎蔓延中下面對空前的兩難處境,確實如某些人所言,出現了某種「防疫國族主義」,重新劃定了想像共同體的邊界。但那究竟是不是出於仇恨,抑或是回歸了某種健康的我群意識?!目前看來,其實,後者的可能性居多。台灣的國力和國際地位畢竟不等同於美國、法國和日本,與中國之間,是「特殊」國與國關係。即便在國際上屢遭中國敵視、打壓,台灣政府至今沒有說,就算能力所及,在接收完滯中有意返台的國人後,也不給陸配或陸生入境,或不肯參與國際救援行動,相反地,在政策上允諾,現居本地的陸配及其子女,在享受醫療處遇上並沒有二致。

國家之於人民經常被類比為母親,意味著國家有積極責任必須調配資源,提供照顧及保障等服務。如果這個比喻確實意味著什麼,那麼Patricia Hill Collins比較黑人同白人對於母職的建構,容或可以供作評比台灣現階段防疫政策的背景值。由於生活在不對稱的權力關係下,黑人文化中母職的建構,不同於白人,包含了一件事,教導孩子,即便生活在白人霸權下,「不要自願地參與在自己的屈從上」,而發展我群認同是有助於兒童心理福祉的。

(photo credit: wiki/Naomi entreating Ruth and Orpah to return to the land of Moab.)

相關文章:

■道德兩難在武漢肺炎蔓延中(上)

■道德兩難在武漢肺炎蔓延中(中)

■淺談事實查核的解與決(近日刊出)

傳揚論壇期待透過每篇文章激發更多基督徒思考信仰與社會的關係,不斷重新理解上主在這個世代的心意。 面對艱困的媒體環境與難以質疑、反省的教會文化,我們沒有教派包袱,願在各個公共議題上與大家一同反思。 為維持平台運作,傳揚論壇每個月需要15萬元經費,祈請兄姐關心代禱及奉獻,與我們同行,並向更多人分享。